AIMING FOR地籍調査が目指すところ

地籍調査は、シームレスな境界線図の作成を目指す中で、千葉市内には地籍が一定程度明確な地域と、明治時代の公図が用いられている地域が混在するため、地域の特性に応じて、求められる地籍調査の手法が異なります。

現在、地籍調査を進めている美浜区などは、公有水面の埋立により造成された地域で、多くの土地に地積測量図が備え付けられており、一定程度面積が明確になっています。ただし、当時は、座標法への移行期にあたり、座標法によらない成果も混在しており、古い時代の測量技術と現代の測量技術がで作成された地積測量図が共存している状況です。

測量技術の違いにより、同じ次元で作成された地積測量図同士は辺長(境界点と境界点間の距離)などが整合しますが、異なる次元の場合は公差による差が生じ、整合しないことがあります。そのため、現況の境界標やブロック塀等の境界表示物の位置を現況測量によって座標化し、その結果と基に地積測量図の値を基に地籍調査を進めてまいります。

地積測量図は、土地の形状および境界を客観的に示す正式な資料であり、都市部における地籍調査では、この地積測量図によって一定程度面積が明確なため、可能な限り現況に即すなかで登記面積を確保できるよう現況測量及び復元測量を実施します。

現況測量

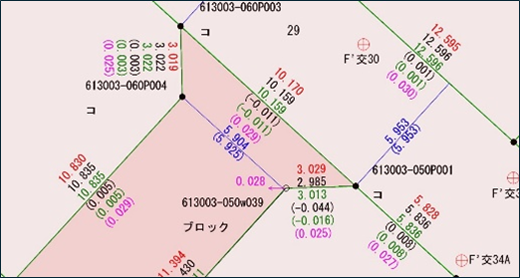

現況測量は、現地に存在する境界標や筆界線に相当するブロック塀などの境界表示物を測量し、その座標値を取得する作業です。この測量により、地積測量図に記載された辺長や面積と、現況の辺長・面積を比較し、その差を算出します。

比較結果は「比較図」として整理され、地積測量図と現況の差異を視覚的に示します。なお異なる次元(時代や測量精度)の地積測量図が存在する場合は、原則としてより新しい地積測量図を対象として整理します。

復元測量

復元測量は、現況測量で作成された比較図をもとに、地積測量図と現況との間に生じた差異を整理・分析し、筆界点の座標値を調整し新たに復元座標を求めます。この工程では、復元方針に基づき、現況の面積が登記面積と公差範囲内に収まるように、境界点の座標値を調整します。調整結果は「復元測量検討図」として整理され、法務局との協議を経て、最終的に筆界復元図として取りまとめられ復元測量により現地に表示されます。

PURPOSE &

SIGNIFICANCE新技術や作業手法

最新の測量技術

FR工程(現況測量・復元測量)は、地積測量図と現況との整合を図るうえで不可欠な工程で、その中では、地積測量図と現況の面積・辺長の差を比較整理する「比較図」や、地積測量図、現況、復元案の面積・辺長の差を比較整理した「復元測量検討図」などの作成が含まれます。

こうした作業は、従来の汎用測量計算システムでは処理が難しく、一般的な自動処理では対応しきれないという課題があります。

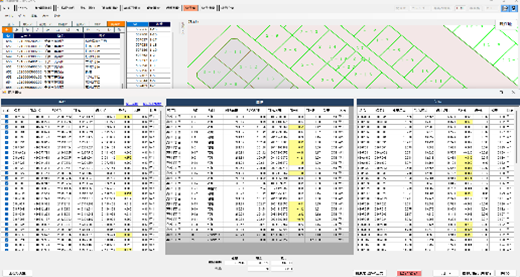

当協会では、これらに対応するため、以下の機能を備えた地籍調査専用の支援システムを独自に開発しています。

・比較図の作成機能:地積測量図と現況測量成果をもとに、面積・辺長の差と公差を視覚的に比較する。

・面積調整計算:街区単位に各筆について現況の面積・辺長と登記の面積辺長とを比較確認しながら座標値を調整し復元面積・辺長を半自動的に調整し算出します。

・復元検討図の作成機能:地積測量図・現況・復元案を一つの図面で比較表示し、復元案の妥当性を視覚的に確認する。

・自治体の復元方針に対応する柔軟な機能:方針に応じた処理パターンに対応が可能です。

これらの機能は、現場の実務に即した「判断・調整・説明」を支援するものであり、高精度かつ効率的な地籍調査の実現に貢献しています。

AIやクラウド技術の活用

千葉市地籍調査協会では、地籍調査の効率化と精度向上を図るため、AIやクラウド技術などの先進的なICT(情報通信技術)を積極的に取り入れています。

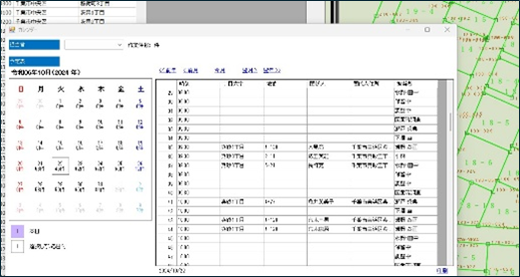

なかでも、当協会が開発・運用しているクラウド対応の地籍調査支援システムは、従来の紙ベースやオフライン処理では難しかったリアルタイムでの情報共有や記録の一元管理を可能にし、地籍調査業務における質とスピードの両立に貢献しています。

◇クラウド連携による現地作業の効率化

現地での境界標や境界表示物の撮影にはタブレット端末を使用し、撮影された画像や位置情報はその場でクラウド上のサーバーに自動送信されます。これにより、現地と協会間でのデータ共有が即座に行われ、作業の重複や記録漏れを防止します。

また、地籍調査の過程で重要な土地所有者との立会日程の調整も、クラウドシステム上で管理されており、日程の変更が発生した場合には、関係する技術者に自動でメール通知が送信される仕組みを構築しています。これにより、調整ミスや伝達漏れを防ぎ、住民対応の質の向上にもつながっています。

◇情報の蓄積と活用による精度向上

さらに、現地での立会時における土地所有者とのやり取りの内容が記録され、筆ごとに整理・蓄積されており、後日の説明や対応時に大きな効果を発揮しています。これにより、調査の継続性や説明責任の強化、担当者の引継ぎ精度の向上にも貢献しています。

AIやクラウド技術に対する今後の可能性

現在は記録・管理のデジタル化を中心に活用していますが、将来的にはAIによる次のような高度化も視野に入れています。

・地積測量図と現況の自動照合による復元案作成の支援

・音声記録からの議事録や住民対応記録の自動作成

・土地所有者からのよくある質問に対するAIチャットボットによる一次対応

・過去の調査履歴を活用した調査方針や工程管理の最適化

こうした先進技術の活用により、地籍調査の透明性・客観性・効率性のさらなる向上を目指しています。千葉市地籍調査協会では、今後も信頼される調査業務の実現に向けて、デジタル技術の活用を積極的に推進してまいります。

|

地籍調査支援システムは、クラウド環境を活用した地籍調査業務支援システムで、土地所有者からの問い合わせ等の記録・管理、現況調査や測量作業の情報集約、各種図面の作成、境界立会の日程調整・通知管理などの機能を備えています。これにより、業務の効率化と情報の一元管理が可能となり、特に大規模な地籍調査においては、全体の進捗管理と成果品の統一を図る上で中心的な役割を担います。 |

|---|---|

|

地籍調査に関係する法律を学び、過去の地籍調査事業への問い合わせ内容等を整理登録したChatbotを構築し地籍調査に対する取組の整合を図ったり相続関係調査支援機能等を実現するための研究を始めています。 |

|

準備中です。 |

三次元計測技術の応用

現況測量において、境界標やブロック塀などの境界表示物の位置は、地籍調査における地上測量方式と同程度の精度が求められます。こうした中、フォトグラメトリ(写真測量)とLiDAR(レーザー計測)を融合したSLAM(自己位置推定技術)による三次元点群モデルは、次世代の現況測量技術として注目されています。

現時点では、現況測量によって取得した境界点の座標と、SLAMにより生成された三次元モデル上の境界点の位置を一致させる編集を行いますが、将来的には、SLAMが現況測量に必要な精度を満たすことで、三次元点群モデルから直接境界点の座標を取得することが可能になると期待されます。

また、SLAMによる三次元点群モデルでは、境界標のみならず隣接する構造物(例:ブロック塀)の形状や位置も高精度で記録できるため、復元案の作成や面積調整計算において、クリアランスの把握や説明資料として極めて有効です。

図は、SLAMにより取得された三次元点群モデルの例(三次元PDF)を掲載していて、境界標や構造物の関係性を、自由な視点で確認いただけます。